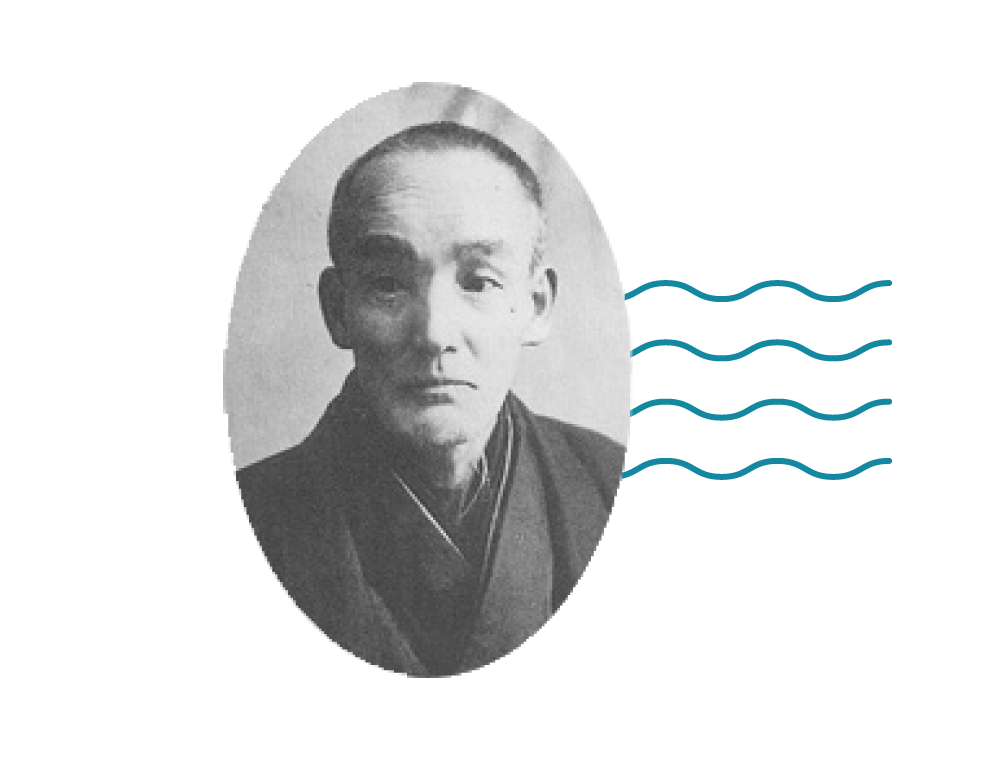

鎌倉女学院は、明治37年(1904)、漢学者でもあり教育者でもあった田辺新之助先生によって創立されました。

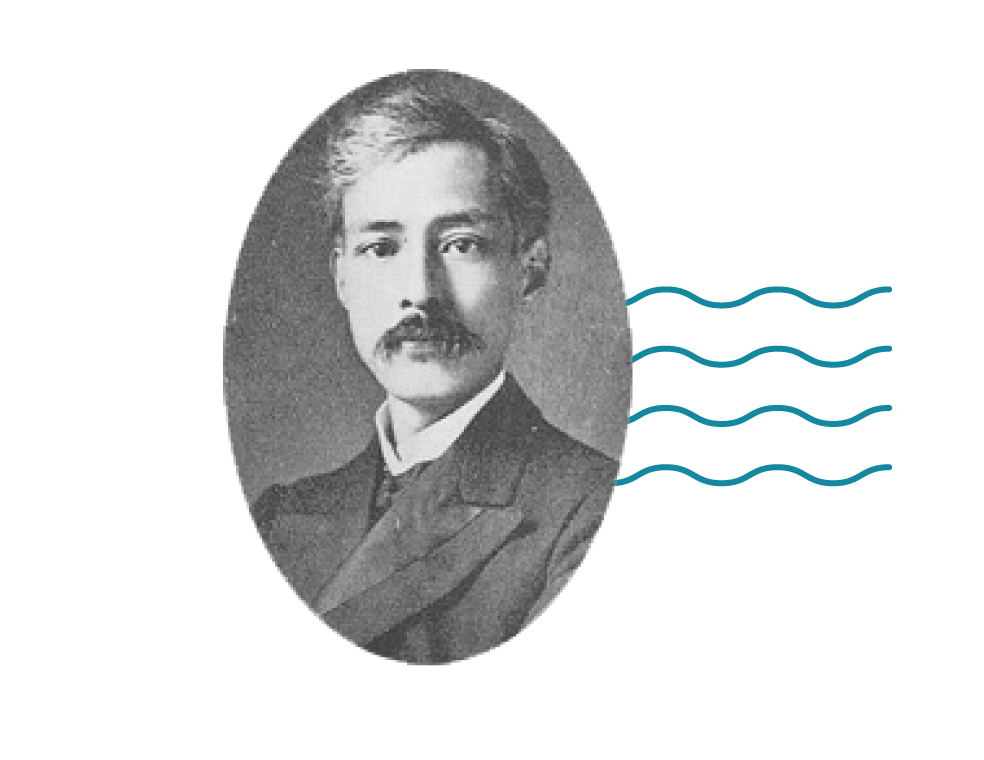

明治期に創設された女学校は、ミッションスクールや裁縫塾から出発したものが多くを占めていますが、本学院は<真摯沈着><尚絅>を校訓に、「宗教色をおびず、不偏中正の立場で、堅実な女子を養成し、日進の新知識を授けたい」という創立者田辺新之助先生の理想のもとに開学されました。また、田辺先生の懇請により、初代理事長を長期間つとめた陸奥広吉先生も、自らの英国留学およびその後の外交官体験や、イギリス人であったエセル夫人の影響を受け、当時日本では皆無であった英国流レディーを育成する学校としての期待を本校に寄せられ、物心両面の援助を惜しまなかったのでした。

<真摯沈着>——これは、つねに田辺先生が大事にしていた言葉です。「いつの時代にあっても、付和雷同することなく、物事の本質をわきまえた人間であれ」と先生の願いがこめられています。

山田忠蔵、大沼枕山、高橋是清から漢学、英語を学ぶ。東京開成中学校の校長就任時に、逗子開成と鎌倉女学校を創立。1934年退職まで、本学院の教育に、校長として心血をそそぐ。松坡の号をもち、漢詩人としても著名。長男田辺元は哲学者として知られる。

外務大臣陸奥宗光の長男。英国留学後、外交官となり日清戦争講和条約締結の際には、父宗光を補佐し翻訳官として活躍。開成時代の恩師田辺新之助の要請をうけて、1913年より26年間初代理事長をつとめる。

「どのような時代にあっても、しっかりした自己をもち、付和雷同することなく堅実に生きる女性であれ」という田辺先生の願いが込められています。

「尚絅」は『中庸(ちゅうよう)』にある「錦(にしき)ヲ衣(き)テ、絅(けい)ヲ尚(く)ハフルハ、其(そ)ノ文(あや)ノ著(いちじる)シキヲ悪(にく)ム也(なり)」(錦というきらびやかな衣の上に絅という薄い衣をまといその美をかくす)という文を典拠としています。田辺先生はこの「尚絅」の語に自分の美点を誇らない謙譲の徳をもち、勤労に甘んじ恥を知り、責任感をもった女性こそ社会において有為な人間になりうると考えました。

心身ともに健康で、国際性豊かな人間教育

知的で洗練された女性エリートの育成

1. 生徒各人の能力を、自らの努力によって伸ばし、社会に貢献できるよう育成

2. それぞれの目指す上級学校への進学に適した6ヵ年一貫教育

1. 高雅な人格と健全な個性を涵養する教育プログラム

2. 〈鎌倉から世界に発信する〉キャリア教育

3. 上級学校進学に対応した教育課程編成ときめこまやかな学習指導

「自分の利害に関係なく、人や物事のために尽くせる人」を指します。

本学院では「社会に役立つことを期待される女性」であるために、

「基礎学力の定着」「論理的思考能力・課題解決力」

「幅広い教養」「豊かな感性」

「高い倫理性」「健やかな心と身体」

「コミュニケーション能力」

を具体的な指標にあげ、各々の観点がそれぞれ6ヵ年一貫で継続・発展して学ぶことができるよう

配慮して教育プログラムを構成しています。

鎌倉女学院中学校高等学校は、明治37年(1904年)に田辺新之助先生によって創立された湘南地域で最も古い女子教育機関です。創立者の田辺先生は、女子の中等教育機関がまだめずらしかった時代に、「女子にも日新の新知識を授けたい」との理念を持ち、鎌倉女学院を創立しました。「どんな時代にあってもしっかりとした自己を持ち、付和雷同することなく堅実な女性であれ」という田辺先生の教えは校訓として現在も継承されています。

伝統に支えられ、未来につながる鎌倉女学院の学びは、自分自身が学ぶことの楽しさに気付くことから始まります。学んだ知識や技能をつなぎ合わせて使えるようになると知的好奇心が膨らみ、視野が拡がります。物事の見方や考え方が深められるようになるのです。

学びを深めるには、人とのかかわりあいも大切です。かかわり合うことから生まれる信頼関係は、互いに高め合える関係に発展するからです。人とのかかわりあいは、学校生活の日常で、学校行事で、教科のプログラムで、クラブ活動で実践しています。

鎌倉女学院には、学びを深化させる環境が整っています。「つなげて」「つかえて」新たな価値を「つくりだす」。生徒の皆さんが、そんな知的で洗練された女性となり、未来をつくりだす自立した人として活躍することを期しています。